En la literatura popular impresa es frecuente la presencia de bandidos ajusticiados en el patíbulo como consecuencia de los crímenes o desmanes cometidos. Ello suele ir contextualizado, tanto por la sentencia condenatoria, como por la confesión y el arrepentimiento de quien va a ser ejecutado. El interés por la lectura de estos pliegos descritos de forma efectista es variado. De una parte, acrecienta en el público el morbo por los hechos narrados, y por otra, vienen a contribuir y a mantener de alguna forma el orden social y a señalar las consecuencias finales de un mal comportamiento. A ello se une el sentido moral donde se entremezcla lo pernicioso y lo heroico vinculado todo ello al imaginario social. Este tipo de literatura popular distribuida mediante pliegos sueltos agrupa toda una serie de personajes que pueden aparecer etiquetados como jaques, guapos, forajidos, rufianes, reos, bandoleros o ladrones.

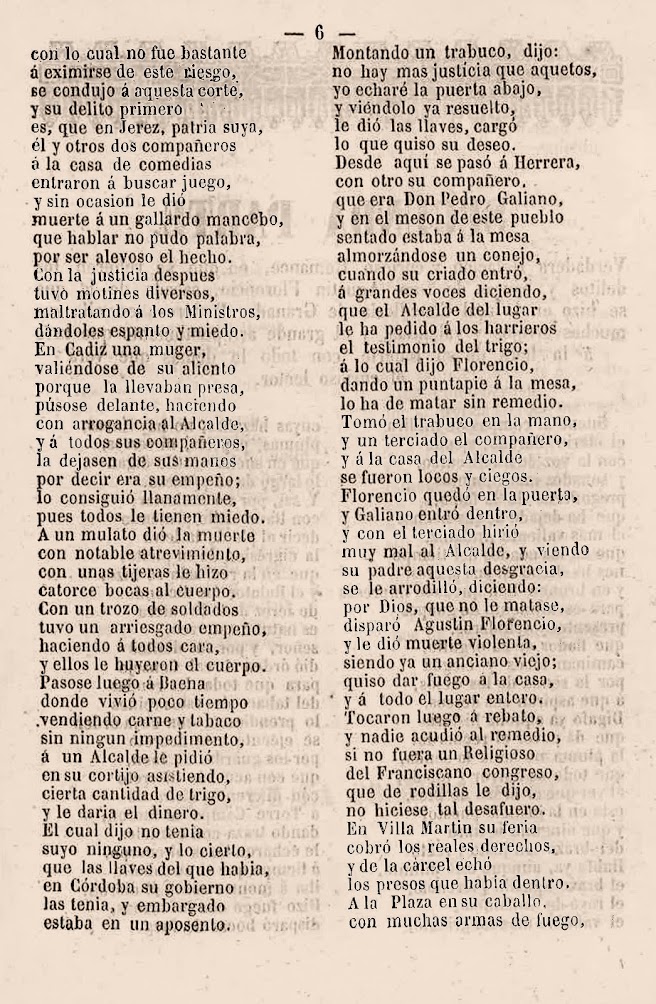

El romance sobre los hechos y atrocidades del jerezano Agustín Florencio, gozó del favor del público desde comienzos del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XIX, según se deduce por su amplia trayectoria editorial. Sus más conocidas reimpresiones llevadas a cabo por distintos talleres corresponden, entre otros, al malagueño Félix de las Casas, al valenciano Agustín Laborda y al barcelonés Ignacio Estivill, al que se une el reproducido en esta entrada proveniente del taller de José María Moreno en Carmona (Sevilla).

El personaje, que se autodefine de una forma ególatra como nacido valiente y soberbio, nos dice que entró en prisión "por no sé qué cosillas", cuya trayectoria fue el haber asesinado, entre otros muchos, a un mulato y a un alférez. Entre sus variadas fechorías se añaden también la de contrabandista y comerciante fraudulento de cereales, seda y tabaco. Dio muerte a un hombre en una casa de juegos, a un mesonero y hasta a un alcalde. La trayectoria del personaje, es, como puede apreciarse, todo un ejemplo significativo de criminalidad desarrollada en la primera parte del pliego de amplio recorrido. Tras su arrepentimiento por las tantas fechorías cometidas fue conducido al cadalso arrastrado en un serón viejo atado a la cola de un caballo por las calles aledañas. Es en la segunda parte del pliego donde se detalla parte del relato judicial llevado a cabo en la Chancillería de Granada y donde se enumeran los delitos cometidos entresacados desde los documentos judiciales conservados.

El arrepentimiento y el reconocimiento de tantos desmanes cometidos por el criminal viene a contribuir de alguna forma a la difusión no censurada de estos papeles sueltos, ya que se inscriben dentro del orden moral establecido donde los presentes solicitan: "Pidamos que le perdone y que a nosotros nos haga cuerdos para que nunca incurramos en quebrantar sus preceptos".

Este pliego aporta un interés añadido, puesto que se se conocen detalles documentales sobre la sentencia condenatoria del bandido jerezano. En la segunda parte del pliego, que se aleja un tanto del patrón narrativo más sensacionalista, se hacen referencias a la documentación judicial de la Chancillería de Granada en la que se enumeran los delitos atribuidos al reo y se ofrecen informaciones aportadas por los testigos durante el proceso.

La relación entre las causas judiciales documentadas y los textos de los romances, como ocurre con el pliego reproducido, ofrece un notorio interés tal y como ha estudiado magníficamente Juan Gomis en sus referenciales investigaciones sobre este y otros ejemplos etiquetados como Literatura de patíbulo, lo que constituye todo un subgénero de interés vinculado a otros contextos europeos. Todo ello guarda relación con las disposiciones y alternancias prohibitivas de las autoridades sobre la difusión de este tipo de pliegos, aunque no lograron impedir su larga difusión a lo largo del tiempo.

Sobre el jerezano Agustín Florencio, ejecutado aproximadamente en 1715 y al que se le adjudican 35 muertes y otra serie de delitos, generó tal interés en el público que hasta el valenciano Gabriel Suárez escribió, hacia 1732, una comedia de bandoleros recreando la vida fantasiosa del bandolero jerezano y añadiendo escenas e ingredientes de carácter costumbrista sobre la resonancia que tuvo dicho personaje en la España de aquellos años.

Otro aspecto interesante sobre las andanzas del bandolero Florencio se relaciona también con la historia política de la guerra de Sucesión, llevada a cabo entre los partidarios del rey Felipe V frente a las pretensiones del archiduque Carlos de Habsburgo, como consecuencia del conflicto sucesorio tras el fallecimiento sin herederos de Carlos II. Dicha interpretación novedosa y poco estudiada es otro ingrediente a tener en cuenta sobre el bandolerismo andaluz de la época. Dicho aspecto, que abre un nuevo camino de investigación, es estudiado y documentado por Juan José Iglesias Rodríguez, donde aporta y señala los conflictos y tensiones entre la justicia real y la eclesiástica en relación con el bandido jerezano nacido en el último tercio del siglo XVII, lo que abre y nos ofrece nuevas perspectivas de análisis.

Tras esta amalgama de datos sobre el historial delictivo del jerezano pleno de rasgos sensacionalistas (crímenes, asesinatos, castigos, atrocidades, arrepentimientos y ejecuciones) características de este tipo de papeles sueltos, me limito a la reproducción del pliego en cuestión, propio de un blog divulgador y generalista, pero al que añado a continuación importantes referencias académicas para enmarcar y contextualizar estos sucesos.

Para saber más

* Gomis, Juan (2016), Los rostros del criminal: una aproximación a la literatura de patíbulo en España, en "Cuadernos de Ilustración y Romanticismo", Universidad de Cádiz, nº 22, 2016.

* Gomis, Juan & Bonet, Clara (2020), Crimen y castigo en pliegos de cordel: hacia una poética de lo criminal, "De los cantares de gesta a los cantares de ciego", Instituto de Estudios Auriseculares, Estados Unidos, 2022.

* Iglesias Rodríguez, Juan José (2015), Bandolerismo y actitudes políticas en la Andalucía de la guerra de Sucesión, Chronica Nova, 41, 2015.

©Antonio Lorenzo

.jpg)