Para contextualizar someramente este pliego de Villancicos que se han de cantar en la Santa Iglesia Catedral de Cartagena para el año 1795, entresaco parte de la información ya publicada en anteriores entradas de este mismo blog donde comentaba otros ejemplos paralelos.

El pliego reproducido se aparta un tanto de los muchos impresos

populares más tradicionales y conocidos donde tan solo se recogen coplas y estribillos

para celebrar el Sagrado Nacimiento. Hoy en día, lo que se entiende

generalmente por villancico ha quedado circunscrito a una breve canción con

estribillo vinculada a la Navidad y caracterizada por la presencia y

alternancia de coplas y estribillo. Sin embargo, las antiguas formas del

villancico se han ido olvidando poco a poco reduciéndose en el imaginario

popular a las canciones más o menos conocidas que se cantan estacionalmente en

las fechas navideñas.

El villancico alcanzó gran difusión en España en los siglos XV y

XVI donde se interpretaban canciones profanas de variada temática en las villas

rurales por los villanos (de ahí la procedencia de su nombre) y que poco tenían

que ver con el nacimiento de Jesús. Pero fue la iglesia en el siglo XVI,

contando con la participación de compositores y músicos, la que fue

incorporando textual y musicalmente estas composiciones para promover la

evangelización pasando de un sentido costumbrista a lo propiamente religioso.

La iglesia utilizó, pues, las distintas formas del villancico a modo de

propaganda y de aculturación no solo en la península, sino también en los

pueblos de las entonces colonias americanas.

En un sentido amplio, el

villancico, como género literario-musical, abarca múltiples perspectivas y

diversidades de formas y variedades en las que puede presentarse. La creciente

utilización por parte de los críticos de los pliegos sueltos impresos confirma

la importancia que se concede a este género híbrido. El villancico religioso

posee una gran diversidad de modalidades e interpretaciones que no se

circunscriben solamente a las festividades religiosas, ya que guardan relación

con muchos otros aspectos emparentados con el teatro breve: jácaras, tonadillas,

pastorelas, mojigangas, etc. El villancico no se circunscribe solamente al

ciclo festivo navideño, ya que también aparece en las celebraciones del

Corpus Christi o en la Asunción de la Virgen. La ejecución de los villancicos

está íntimamente ligada al teatro en los conocidos maitines para celebrar la

Navidad.

Los maitines, como extensión del oficio de vigilias nocturnas, primero en los monasterios y luego en las iglesias, se refiere a la ceremonia religiosa nocturna que se celebra entre la medianoche y el amanecer constituyendo uno de los momentos canónicos más significativos, aunque en su evolución y con su significado actual se enmarca como la primera oración de la mañana al amanecer. Los villancicos de maitines se componen en grupos de ocho o nueve, tres por cada uno de los tres oficios nocturnos, aunque el noveno podría omitirse si se acababa cantando como acción de gracias el Te Deum laudamos en lugar del último responsorio. El villancico fue ganando poco a poco espacio en la liturgia hasta formar parte del oficio de maitines ocupando el lugar de los responsorios de textos litúrgicos en latín. La sustitución del villancico respecto a los responsorios puede situarse con mayor claridad a finales del siglo XVI de una forma creciente hasta su sustitución completa.

La forma poético-musical del villancico alcanzó su mayor

diversidad de formas durante el siglo XVII. El conocido como villancico barroco

amplió de forma estructural la conocida brevedad del villancico de los siglos

XV y XVI. Las distintas formas que adoptó el villancico en el siglo XVII, y que

perduró durante los siglos siguientes, bien es verdad que con una estructura

cada vez más decadente, incluyó distintas formas temáticamente más diversas que

las arraigadas de estribillos y coplas.

Tras el Concilio de Trento (1545-1563) la importancia adquirida

por el teatro religioso en su relación con la Navidad se asocia cada vez más

con lo parateatral. Con motivo de la celebración de la Navidad en los llamados

maitines se desarrolló una gran variedad de textos con influencias de otros

géneros literarios y musicales encaminados hacia una recreación social. La

popularidad de las festividades religiosas motivó el creciente uso de formas

tradicionales, aunque no siempre fueron bien vistas por las autoridades

eclesiásticas,

La amplia popularización de las tradicionales formas musicales

en las festividades navideñas no fue bien vista por las autoridades

eclesiásticas. A lo largo del siglo XVIII el villancico religioso comenzó una

muy larga decadencia, sobre todo desde que el puritanismo litúrgico del papa

Benedicto XIV, papa de la iglesia católica desde 1740 a 1758, aconsejó la

sustitución de los villancicos como lenguas vulgares y textos en castellano por

responsorios con textos en latín. Ello fue recogido en su encíclica Annus

qui hunc, promulgada el año 1749 donde se prevenía a los obispos sobre los

abusos introducidos en la música sagrada y encaminada a la supresión de textos

no considerados convenientes y a favor de los responsorios en latín. No obstante,

los encargados de la regulación de las formas y usos musicales dependían de los

concilios locales, por lo que la supresión de los villancicos no se produjo de

forma generalista y normativa para la Iglesia Católica universal, puesto que se

siguieron interpretando en gran parte del ámbito hispánico.

En las celebraciones con villancicos que se desarrollaban en el interior de catedrales, colegiatas, monasterios o abadías era el maestro de capilla quien con antelación preparaba el repertorio de los nuevos villancicos. Los maestros de capilla se enfrentaban todos los años al desafío de tener que componer un gran número de villancicos en lengua vernácula que no debían reutilizarse en otros años, aunque se conocen intercambios. Al acto anual asistía una gran presencia de fieles y de público general donde estos villancicos se asociaban con recreaciones paralitúrgicas emparentadas con el teatro breve en sus distintas modalidades o manifestaciones.

El villancico religioso, en definitiva, presenta toda una complejidad de aproximaciones y significaciones que van más allá de su presencia sonora en las festividades religiosa, algo que viene suscitando un creciente interés para los investigadores, así como los pliegos que recogen los textos a lo largo de los años y que hasta relativamente fechas recientes no habían sido muy tenidos en cuenta.

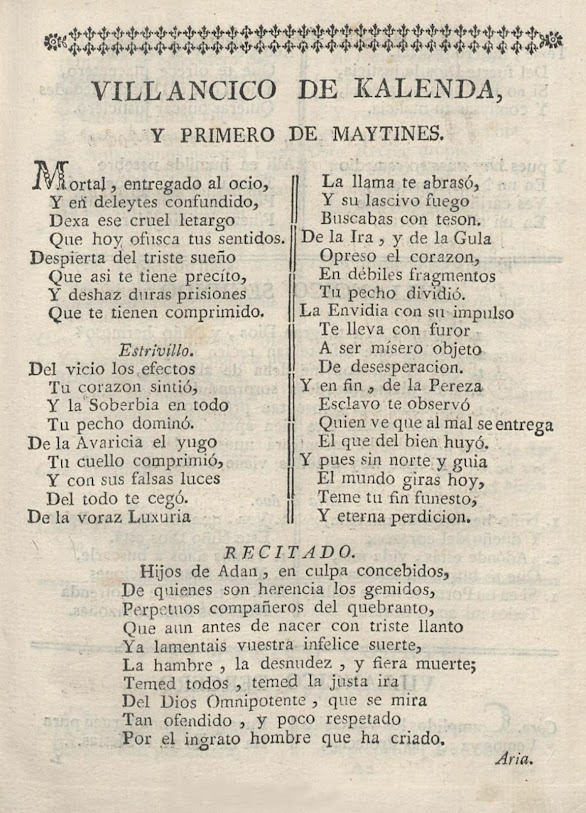

El pliego

La costumbre de imprimir pliegos de villancicos catedralicios

comenzó hacia la segunda mitad del siglo XVIII, ya fueran repartidos o vendidos

a las puertas de la catedral. Como recordatorio de los ya interpretados,

figuraba en la cabecera Villancicos ya cantados o bien, como

el que nos ocupa, se adelantaban los textos a seguir bajo la fórmula de Villancicos

que se han de cantar para que el público asistente dispusiera

previamente de referencias de lo que iba a presenciar.

Estos villancicos fueron compuestos para ser cantados en el año 1785 en la ciudad murciana de Cartagena.

©Antonio Lorenzo

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_R.png)

_DOBLE.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)