lunes, 7 de abril de 2025

Ilustraciones de pliegos de contenido violento que circularon por Argentina a finales del siglo XIX [y II]

martes, 1 de abril de 2025

Ilustraciones de pliegos de contenido violento que circularon por Argentina a finales del siglo XIX [I]

El tremendismo no es de hoy. El tremendismo ha constituido siempre parte del instinto literario popular. Pero los ciegos cantores de romances, al menos los antiguos, no podían pensar en la existencia de un tremendismo laico o laicificado, como el que hoy está al uso. Lo tremendo para ellos estaba siempre ligado, de una manera u otra, a lo religioso. Era, usando una fórmula conocida para los historiadores de las religiones, “mysterium tremendum”.

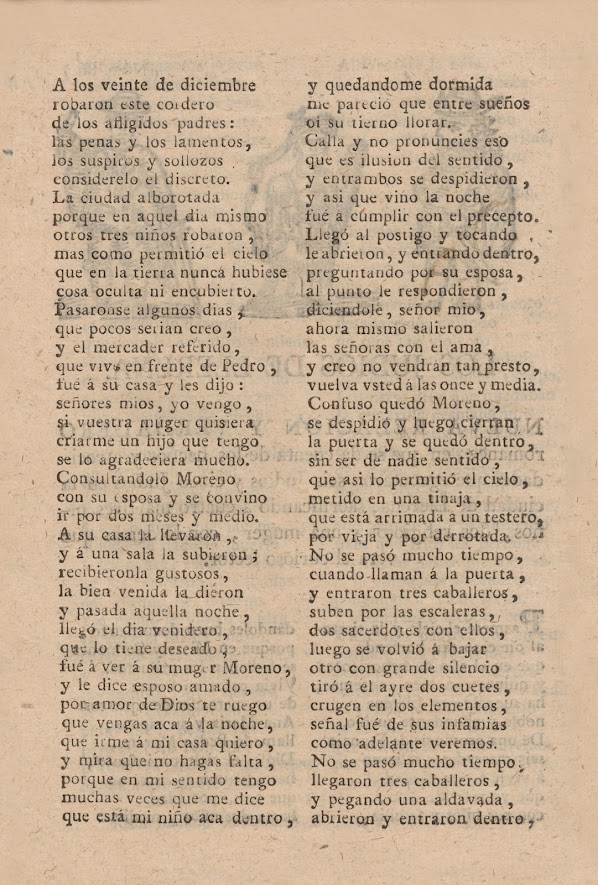

La selección de romances que presentamos tiene por tema central el crimen -violación grave de la ley moral, escrita o no- y el asesinato -acción de matar con premeditación y alevosía-, acciones ambas transgresoras del orden establecido.La tipología del asesinato que aquí se presenta se reduce a magnicidios, infanticidios y parricidios, siendo estos últimos los más frecuentes. La víctima no suele ser una sola persona, sino más bien la mayoría de los miembros de la familia, sea porque el hijo mata a padre y hermanos, sea porque el marido (o la mujer) mata a su cónyuge y a los hijos.Hemos agrupado los romances de asesinatos seleccionados según las causas que los motivaron, que hemos reducido a cuatro: el robo, las pasiones, la perversidad y la política.

jueves, 6 de junio de 2024

La tía Girula, envenenadora de cuatro maridos

,%20pintura%20de%20Evelyn%20de%20Morgan%20(1855-1919).jpg) |

| Fragmento de 'La poción de amor' (1903), pintura de Evelyn de Morgan (1855-1919) |

Su último y aunque avisado marido de sus correrías anteriores, fue un soldado, quien, tras castigarla por sus crímenes anteriores, logró que ella bebiera el veneno activo que tenía preparado para él, por lo que consiguió acabar con la vida de la tía Girula.

Estos histriónicos hechos, donde se combina el envenenamiento con su motivación, gozaron de una atractiva popularidad en amplios sectores de público al combinar el engaño y la premeditación con lo satírico. Tampoco faltan las clásicas advertencias a los solteros para que se muestren prevenidos y alertas ante las mujeres, con claras recomendaciones de carácter misógino, aunque envueltas en un ambiente chistoso común en tantas hojas volanderas.

El predominante estereotipo sobre la mujer en el mundo de los pliegos sueltos se basa preferentemente en el engaño y en la premeditación para conseguir sus fines. La imagen de la mujer envenenadora, como forma de violencia marginal causada por su desafección al marido, ya fuera para lograr prosperar económicamente o entablar una nueva relación con la figura del amante, sugiere y alimenta el entonces estereotipo imaginario sobre la mujer.

Tras este "chiste moderno", que no deja de producir cierta sorpresa por la presunta actualidad innovadora del propio título, se añade una carta enviada desde Orán por Perico Pata-Gorda a un amigo suyo advirtiéndole de las consecuencias que tiene el casarse con mujeres derrochadoras.

A pesar del tiempo transcurrido, la mujer envenenadora de sus maridos nos recuerda a una canción del último cuarto del siglo XX interpretada por Massiel y procedente del disco "Viva" del año 1975, con el título de Lady Veneno, con estructura musical de tango y con letra de Moncho Alpuente y música de quien fuera inolvidable compañero y amigo Carlos Montero, donde se narra la forma de deshacerse de los maridos molestos.

https://www.youtube.com/watch?v=waw_NT5ZnPg&ab_channel=MelissaSabrina

Yo tuve tres maridosy a los tres envenenécon unas cuantas gotasde cianuro en el café.Pero seguramente no me guardan rencorpues derechos marcharon hacia un mundo mejor.Mi vida es un infierno- se lamentó el primero-no he de librarme nunca del negro pluriempleo.Nos agobian las letras, las deudas y los plazosy me persigue, atroz, la sombra del infarto.Esto no es vida, essucumbir lentamente.Yo aceleré su largo camino hasta la muerte.Él me dijo: querida, excelente café,yo no sé qué le pones que me sabe tan bien.Yo tuve tres maridosy a los tres envenenécon unas cuantas gotasde cianuro en el café.Pero seguramente no me guardan rencorpues derechos marcharon hacia un mundo mejorMi segundo maridoera un rico banquero,con él no tuve nunca problemas financieros,más se volvió celoso,como un jeque orientaly se hizo insoportable la vida conyugal.Lo libré del insomnioy de sus consecuenciasy durmió el sueño eternoy las buenas conciencias.Él me dijo: querida, que bueno está el café,yo no sé qué le pones que me sabe tan bien.Pero volví a casarme,nunca he de escarmentar,y mi tercer maridofue un intelectual.Él quiso liberarmede todos mis prejuicios,suprimir de un plumazomis anteriores viciosy, para reformarme,me puso a trabajar,mientras él meditabatumbado en el sofá.Lo mandé incorruptibley puro al otro barrio,tal como vino al mundo,con los brazos cruzados.Yo tuve tres maridosy a los tres envenenécon unas cuantas gotasde cianuro en el caféPero seguramente no me guardan rencorpues derechos marcharon hacia un mundo mejor.

El pliego, que se encontraba a la venta en la librería Vidal de Reus, fue reimpreso por otros conocidos talleres, de los que adjunto al final un par de cabeceras.

martes, 28 de mayo de 2024

Atrocidades de los judíos narradas en tres pliegos sueltos

* No fíes del judío converso, ni de su hijo ni de su nieto.* Judío o mujer que jura, malicia segura.* El judío y la mujer, vengativos suelen ser.* Clérigo, fraile o judío no le tengas por amigo.* Judío, poca vergüenza, poca conciencia, y mucha diligencia.* Al judío, dadle un palmo y tomará cuatro.* El gato y el judío, a cuanto ven dicen mío.* Con judío chato, ningún trato, y aunque sea narigón, poca conversación.* Más judíos hizo cristianos el tocino y el jamón que la Santa Inquisición.* Judío para la mercaduría y fraile para la hipocresía.

miércoles, 25 de noviembre de 2020

Castigo providencial a los perversos don Ramón y Sisenanda

Pliego sin fecha y sin lugar de edición donde se relata el execrable asesinato de una santa mujer a manos de su maltratador marido tras caer en las redes de la perversa tabernera de nombre Sisenanda. La dicotomía entre una mujer virtuosa, sufridora y sumisa frente a una intrigante, ardorosa y malévola mujer como causante de la perdición de los hombres, suele ser lugar común en este tipo de composiciones truculentas que acaban con castigos divinos.

%20(13).jpg)